私は中国語の講師をしております。

中国語は発音が難しいとよく言われておりますが、実は発音自体はそんなに問題ではありません。間違えている発音はその場その場での訂正でほとんどの方はすぐ改善できます。

問題なのは声調です。

声調を正しく発音できるようになるまでには結構時間がかかります。

実感として思うのは日本人は声調が苦手です。

日本語ってあまり抑揚(イントネーション)をつけないで話す言語だからだと思うんですよね。

自分では声調をしっかり発音しているつもりでも高低差が全然足りず他の声調との区別がつかず聞き取れないという方が多いです。

せっかく発音(音)は合っているのに声調がしっかり発音できていないと相手に伝わりません。これ、ものすごく勿体ないですよ!

私の経験上、中国語初心者の方のよくつまずく声調はだいたい同じです。

ここでは声調のポイントと覚え方、勉強方法をまとめてみました。

中国語の声調はズバリ、正しい発音を聴きながら何度も声に出して練習して感覚で覚える事が大事です!!

声調に自信がないという方、声調をどうやって勉強したらいいのか悩んでいる方、良かったら参考にしてみてくださいね(*^^*)

\声調を本気で声調を身につけたいなら/

★☆新規生徒さん募集中☆★

【募集枠】 月曜日 9時~/10時30分〜/12時30分〜

木曜日 9時~/10時30分~

金曜日 10時30分〜/14時〜

※祭日はお休みです。

※先着順となりますのでタイミングによっては空きがない場合がございますのでご了承ください。

\無料お試しレッスンはLINEから/

もくじ

そもそも声調(せいちょう)とは?

中国語の発音は、日本語のように「あ・い・う・え・お・・・」と、それぞれの文字の発音ができるだけでは完全とは言えません。その発音を決められたイントネーションで発音できて初めて正しい発音となります。

中国語には日本語のように“ひらがな” “カタカナ”はありません。漢字のみの言語です。

なので中国語の発音は日本語のように「あ・い・う・え・お・・・」というような1文字1文字単位ではなく、漢字1文字1文字が発音する最小限の単位となります。

中国語の発音のイメージを分かりやすくご説明しますと、日本語には同じ音でも発音が違うと意味が変わる言葉ってありますよね。例えば「はし」という言葉があります。この「はし」という音はイントネーションのつけ方で「橋」と「箸」の2通りの意味に分かれます。中国語は一つの「音」に対してイントネーションのつけ方がなんと5通りもあるんですよ!!その5通りのイントネーションの区別がしっかり発音できないと伝えたい意味で相手に伝える事ができません。

・・・中国語の発音はそんな感じです(笑)

ともかくイントネーションのつけ方が重要という事がお分かりいただけましたでしょうか(*^^*)?

そのイントネーションのつけ方というのが声調です。

ピンインは音の読み方+声調で成り立っています。

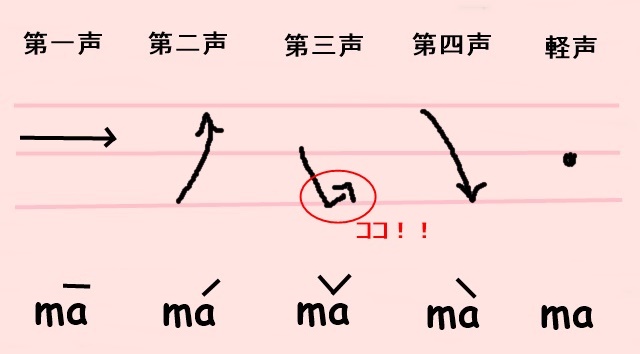

声調には第一声(だいいっせい)、第二声、第三声、第四声、軽声(けいせい)の5種類があります。

中国語は基本的には一つの音に対し5通りの読み方があります。(音によっては全5通りの発音がない場合もあります。)

※意味上での区別は第一声から第四声の4種類なので「四声(しせい)」とも呼ばれています。

では、具体的にご説明していきますね。

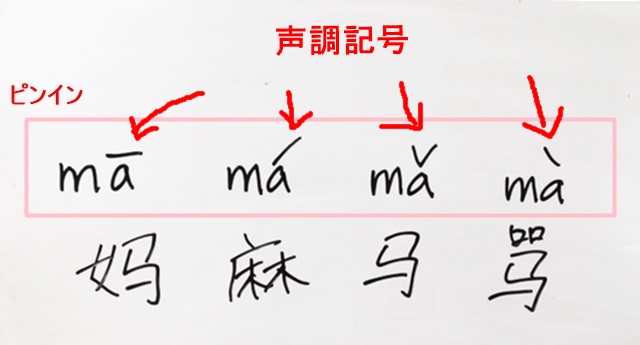

例えば「ma」という音を例に挙げます。

(日本語の「マ」と同じ発音(音)です。)

是非実際に聴き比べてみてください↓↓↓

第一声「mā」⇒【漢字と意味】妈(お母さん)

第二声「má」⇒【漢字と意味】麻(麻)

第三声「mǎ」⇒【漢字と意味】马(馬)

第四声「mà」⇒【漢字と意味】骂(罵る)

軽声「ma」

同じ「マ」の音にこの5通りの読み方があります。

このように同じ「マ」の音でも読み方(イントネーションの付け方)によって「お母さん」「麻」「馬」「罵る」と全く違う意味に変わってしまいます!なので例え正しい音が発音できていても声調を間違えてしてしまうと伝えたい意味で伝えらません。

各漢字の上に読み方表記として書かれているローマ字みたいなものがピンイン(拼音)です。

そしてピンインの上部(正確に言うと母音の上)にある記号が声調記号です。この声調記号が読み方(イントネーションの付け方)の指示となります。なので声調記号もピンインの一部です。

それぞれの声調を発音するポイント

上記で中国語は基本的には一つの音に5通りのイントネーションのつけ方(声調)があるという事をご説明致しました。

では、次はそれぞれの声調の発音ポイントをご説明していきますね。

ざっくり簡単に説明してしまうと、声調の読み方はピンインの声調記号の通り読む事がポイントです!

※第三声の読み方はちょっと違います。詳しくは第三声の説明箇所をご覧ください。

声調を具体的に勉強する前に・・・声調を上手に発音する為に、特に日本人には心得ていて欲しい事が1つあります。

冒頭で日本語はあまり抑揚(イントネーション)をつけないで話す言語というお話しをしましたよね。

日本人にしてみればもちろんそれぞれの単語や表現にイントネーションがしっかりあるのですが、中国語の声調と比べてしまうと日本語は全体的にボソボソとしか聞こえないと言っても過言ではないぐらい抑揚が小さいです。

中国語の声調は日本人の考えているレベルのイントネーションとは全く違います。「橋」と「箸」のような微妙な違いレベルではありません。なにせ5通りのイントネーションのつけ方がありますからね。はっきりイントネーションの区別をつけないと相手に伝えたい意味で伝わりません。

声調が上手く発音できないという方のほとんどの方が声調を日本語レベルで考えています。要するにイントネーションをつけているつもりでも高低差の区別がほとんどついていないです。

これすごく重要!!

「こんなにイントネーションつけちゃったらオーバー過ぎない!?」ってぐらい思いっきり発音して、それでやっとネイティブにとっては普通に聴こえるレベルという事を先ずはしっかり頭に入れておいてください。

中国語の発音が上手くなれるかなれないかの境界線は思いきれるかどうかにあると私は思っております。

恥ずかしがって控えめに発音していると相手には全く伝わりません。是非思い切って「これでもかー!!」ってぐらいオーバーに高低差をつけて発音してみましょう(笑)

それでは具体的にそれぞれの声調の発音ポイントをご説明していきますね。

声調は声調記号の見た目のまま高低差をつけて発音するイメージを持ってください。

上の図は具体的な音の高さの比較を矢印で表しています。

※図の中に横に引いてある三本線の真ん中が普段話す声の高さとします。

第一声

普段話をする声のトーンがありますよね。まずはその高さを基準と考えて下さい。

一声は(第を付けずによくこう呼びます)ご自身の普段話すトーンよりも高めに声を出します。地声のトーンよりも少し高めです。

声を出したらその音を声調記号と同じように真っすぐ同じ高さで伸ばして発音します。

「なんだ、簡単じゃん!」って思うかと思いますが・・・この“真っすぐ同じ高さで”っていうのに苦労する方が実は結構多いです。自分では真っすぐ伸ばしているつもりでも最後までブレずにしっかり真っすぐ伸ばすのって慣れていないと意外に難しいんですよ。少しでも声の高さがブレてしまうと別の声調に聞こえてしまうので要注意です!

太い真っすぐな棒をイメージして発音してみて下さいね!

第一声「mā」 【妈(お母さん)】↓↓↓

第二声

二声は低い音から一気に高い音に持ち上げます。

出だしの音の低さと最後の高い音の高低差を意識して発音してくださいね。

第二声「má」 【麻(麻)】↓↓↓

第三声

三声は普段の声の高さぐらいから自分が出せる一番低い音まで思いっきり下げ、下げきったら少しだけ高さを戻します。

声調記号は「V」という形になっていますが、実際には音の高さを下げてから同じ高さまでは戻しません。

「V」だけど音の高さはVの字回復させません!!ここポイントです!!

上の図の赤い丸で囲った部分です。この矢印の通りに一番低い音まで下げた後、ちょっとだけ上げ戻します。

【注意】

漢字1文字のみで意味をしっかり主張する単語の三声はこのように一番低い音まできたら少し折り返して音を上げて発音するのですが、実はそれ以外の基本的な三声の発音は、普段の高さの音から一番低い音まで下げてそのまま下げ止まりです!!

声調記号「V」の字のように下げてから少し上げる発音(でもVの字回復はしない)は1文字のみの漢字で意味をしっかり主張する場合のみです!!

三声のお手本発音をこの事を意識してしっかり聴いてみて下さい。

第三声「mǎ」 【马(馬)】↓↓↓

↑↑↑音を下げたまま上がっていないのが分かりますでしょうか?

三声の音はVの字回復しません!下げるだけです!!

でも「我」「你」「也」等の1文字で重要な意味を持つ単語(主語、副詞等)はしっかり下げてからちょっと上げるを意識して発音してみてくださいね!

第四声

四声は高い音から一気に低い音まで下げます。

この出だしの音の高さが足りない方が多いので、思いっきり高い位置から落とすのがポイントです!

第四声「mà」 【骂(罵る)】↓↓↓

軽声

軽声はその漢字の意味の通り軽く発音します。基本的には普段の声のトーンぐらいの高さで伸ばさず軽く短く発音します。

※前後の声調により発音する高さは変わったりします。

軽声 「ma」↓↓↓

因みに、漢字1文字1文字にはそれぞれ意味がありますが、中国語の名詞は基本的には2文字以上で成り立っています。

例えば、「妈(「ma」の一声)」という漢字がありますよね。この漢字自体がお母さんという意味ですが、本来「お母さん」という中国語の単語は「妈妈」という2文字になります。

「妈妈」という単語のように、同じ漢字を重ねて作られた単語の多くは後ろ側の漢字を軽声で発音します。

なので「妈妈(māma)」という単語は「一声+軽声」の組み合わせの発音となります。

「妈妈(māma)」↓↓↓

これで声調の第一声から軽声までの5通りの発音ポイントを一通りご説明致しました。

実は声調の発音で一番重要な事は、1つ1つの漢字の発音ではなく単語や文章になった時に全体を通して正しい声調で発音できるかどうかにあります。

だいたいの方は漢字1つ1つの声調自体は例え間違えたとしても訂正すればその場ですぐ直せます。

なのですが、単語や文章での発音となると、長くなればなるだけ前後の声調につられてしまって正しい声調が発音できなくなる方がものすごく多いです。長い文章でもしっかり声調を正しく発音できるようになるまでにはもちろん個人差はありますが皆さんだいぶ苦労されます。

中国語初心者がよく間違える声調

冒頭で中国語初心者の方のよくつまずく声調はだいたい同じというお話をしました。

ここでは具体的に中国語初心者の方が苦手な声調をご紹介していきます。

思い当たる所がありましたら是非意識して直す努力をしながら発音練習してみてくださいね(*^^*)

出だしの二声

話し出しの一番最初の発音が二声の時、多くの方が二声ではなく三声っぽい発音になってしまいます。

そもそも三声は基本下げ止まりで上げ戻しをしないとご説明しましたよね。二声とは全くの別物です。

この間違えをしてしまう方は二声の音の上げ方が遅いのが原因で一気に音を上げ切れていない状態です。上げ方が遅いと音を上げる前にちょっと下がってしまうんですよね。なので結果三声に聞こえてしまいます。二声の出だしの音が高くて高低差がハッキリしない場合もあります。そうなると一声っぽく聞こえてしまったりします。

お手本をしっかり聴いて低い音から一気に高い音を目指し、その高低差をしっかり意識しながら練習しましょう!

三声+三声の組み合わせ&「一」と「不」の変調

三声+三声の組み合わせ

これは発音の勉強をする時最初の段階で勉強しているはずなのですが、忘れてしまっている方が多いです。

いや、忘れていると言うか、発音する事に一生懸命でつい置き去りになってしまっているという事だと思います。

三声+三声 ⇒ 二声+三声

この声調の変化の法則は是非頭に入れておいて下さいね。

沢山発音練習して声調に慣れてくると三声を続けて発音する事が気持ち悪いしそもそも発音しにくく感じてくるので自然にできるようになってきます。

【三声+三声の例】你好( nǐ hǎo )↓↓↓

「一」と「不」の変調

これも最初の段階で勉強しているはずの基礎知識ですよね。

「一」と「不」は後ろの声調との組み合わせによって声調が変わります!!

【一(yī)】

一+一声 ⇒yì(四声)※四声に変わる

一+二声 ⇒yì(四声)※四声に変わる

一+三声 ⇒yì(四声)※四声に変わる

一+四声 ⇒yí(二声)※二声に変わる

【不(bù)】

不+一声 ⇒bù(四声)

不+二声 ⇒bù(四声)

不+三声 ⇒bù(四声)

不+四声 ⇒bú(二声)※二声に変わる

この声調の変化は声調をマスターする上で絶対必要ですよ!

必須知識ですので是非後回ししないで頑張って早めに覚えてください!

これも中国語の発音に慣れてくると間違えた声調での発音が気持ち悪く感じるし、発音しにくく感じてきます(^^)

三声+軽声の組み合わせ

初心者の方はこの三声+軽声の組み合わせが特に苦手ですね~。ほぼ全員これできてないです。

ポイントとしては一つのパターンをしっかり頭に叩き込んでしまいましょう。そして同じ三声+軽声の組み合わせが出てきたらその覚えた単語の声調リズムを真似しちゃえばいいんですよ!

【三声+軽声の例】饺子( jiǎo zi )↓↓↓

先ずはこの餃子の発音(声調のパターン)をしっかり覚えちゃいましょう!コツはリズムとしてとらえる事です。

因みに私はこれを“餃子の法則”と呼んでいます(笑)

レッスン中に生徒さんの「三声+軽声」の声調がおかしい時、「ほら、餃子と同じですよ!」と言うと、皆さんすぐ出来るようになります(笑)

一声の高さ

単語単体で発音する時には問題ないのですが、文章全体を読む(発音する)時に前後の声調にひきづられてしまい一声の高さがだんだん下がってきてしまう方が結構多いです。

一声の高さ基準が下がってきてしまうと全体的に高低差がはっきりしなくなり日本語のようなボソボソと話すイントネーションと化してしまいます。

中国語の発音は高低差が美しいんですよ。その高低差は一声の高さ設定がどんどん下がってくるとなくなってきてしまいますので全体的に汚く聴こえてしまいます。結果他の声調との区別があまり分からず聞き取れないという状況に繋がります。

文章を読む時、一声が前後の声調の高さに引きずられないように毎回気持ちをリセットして一声の高さ設定が下がってこないように意識して読むのがポイントです!

ここで挙げた4パターンを初心者の方でパーフェクトにできている方はなかなかいないです。いや滅多にいないです。基本いないと言っても過言ではないです(笑)そう言えるぐらい皆さんがよく間違える発音なので是非気を付けて練習してみて下さいね!逆に言えば、これらが全部克服できたら声調はかなり身に付いたと言えますよ(*^^*)

ただ、初心者の方で独学でこれらの声調を身につけるのはそうとう難易度高いです。

そもそも耳が中国語の発音に慣れていないので自分の発音が正しいかどうかを判断する事ができません。自分で正しい発音かどうかを判断できなければ当然正しい発音なんてできません。なので慣れないうちは第三者にしっかりチェックしてもらう事がおススメです!

\無料お試しレッスンはLINEから/

声調の覚え方

声調はピンイン(拼音)の一部です。そしてそのピンインは漢字の読み方表記の事です。

なので、声調を覚えるというよりもそれぞれの漢字の読み方をしっかり覚えるという事が重要です。

発音は声調だけ覚えても意味ないです。

中国語初心者の方に多いのが発音の音だけは覚えているけれど声調はあいまいというケースです。

冒頭でもお話ししましたが、せっかく音が合っているのに声調があいまいだから相手に伝えたい事が伝わらないという事はものすごく勿体ない状態です。これだとせっかく覚えた単語が実際の会話で役に立たないです。

声調をしっかり発音しているつもりでも高低差がはっきりしていないので相手が聞き取れないというケースもものすごく多いです。

なので声調が苦手だという方、基本に戻って漢字1つ1つのピンインをしっかり頭に入れる、ピンインを意識しながら発音の練習をしっかりする事から始めていきましょう!

余談ですが漢字単位でしっかりピンインを覚えていくと日本人ならではの利点があります。

日本語はもともと漢字を使っている言語なので、中国語で読める漢字が増えてくれば知っている漢字同士を頭の中で繋げる事によって勉強した事がない単語でも分かるようになります!(中国語は基本的には一つの漢字に一つの読み方のみとなります)この状態まで勉強が進んできたら語彙力は一気に増えますよ♪

では、声調の覚え方をご紹介していきますね。

ズバリ聴く&真似するです。

お手本をしっかり聴いて、正しい発音をそのまま真似してしっかり声に出して発音練習しましょう!

お手本を真似して声に出して発音練習する事が声調を身につける一番の近道です。お手本の正しい声調をそっくりそのまま何度も真似して発音する事によって、声調の正しい高低差やリズム感覚が身体で覚えられると言いますか、感覚で身についていきます。

お手本と自分の発音をしっかり聴き比べて正しい発音が出来るようになるまで何度も何度も練習してください。これは発音練習するのと同時に耳を鍛える練習にもなります。

発音は見ただけで覚えた気になっては絶対ダメです。そして声に出すと言ってもボソボソっと声に出して練習する程度じゃダメですよ!しっかり声調を意識してハッキリくっきりお腹から声を出して発音練習するように心掛けてください。

HSKを視野に入れての勉強でしたら、聴く・話すだけではなく書くもしっかり勉強する事をおススメします。

書く時は漢字だけではなく同時にピンインもしっかり書く事がポイントです!漢字とピンインは必ずワンセットで覚えましょう。もちろん書きながら声にも出して発音練習する事も忘れずに!そうする事によってピンインの読み方も自然に身についてきます。

発音練習の度にいちいち音源を準備してわざわざ声に出して練習するのって・・・正直ちょっと面倒くさいと思いませんか?私は英語を勉強する時「面倒くさいから発音練習なんてやらないでい~や。」って思っておりました。そのせいで私は英語が話せません(笑)でも中国語の勉強はこの発音練習を怠らずしっかり時間をかけて頑張ってきました。だからこそ話せるようになったと確信しております。

語学を学習する上でリスニングと声に出しての発音練習は一番重要です。これをやるかやらないかが話せるようになるかならないかの重要な分かれ道だと思っております。

なので中国語が話せるようになりたいと思っている方、声調をマスターしたいと思っている方は是非頑張ってコツコツ発音練習してみてくださいね(*^^*)♪

声調のより具体的な効果的な練習方法

上記でご説明致しました通り、声調はお手本をしっかり聴いてしっかり声に出して練習して覚えていく事が大切なのですが、声調は単語や文章になった時に正しい声調で読み続けられるかが最難関課題なんですよね。

長い文章を読んでもしっかり声調が正しく発音できるようになる為に、ここでは私が自分で色々な勉強方法を試してみて実際に効果的だった練習方法をご紹介していきますね。

効率よく効果的な練習をしたい方、是非試してみてください(*^^*)

声調はお手本を聴きながら音読練習するべし!

具体的な練習方法はお手持ちのテキストをスラスラ読めるようになるまでしっかり音読練習をする事です。

音読練習は短めの文章から始めてみて、慣れてきたらだんだん長い文章で練習するようにしてくださいね。

慣れないうちはピンインをしっかり見ながら声調記号の通りに発音する事を意識してみてください。(三声はご説明した通りちょっと違いますが。)

そして音読練習をする時には必ずお手本の発音を聴きながら練習して下さい。

だいたいのテキストにはお手本CDが付いていると思います。これからテキストをご購入される方はお手本発音付きのテキストを必ず選んでくださいね。

お手本の発音を聴きながら真似して発音する練習を重ねていく事によって発音と同時に耳も鍛えられます。

耳が中国語に慣れてくれば自分の間違った発音にも自分で気付き自分で直せるようになってきます。ここまでできるようになれば中国語は独学でもどんどん進められますよ!

逆を言うと、自分の間違った発音に自分で気付けるようになるまではレッスンを受ける事をおススメします。

経験から申しますと正しい発音(特に声調)を独学で身につけるのはかなりハードルが高いです。ご自身では正しく発音しているつもりが出来ていないというケースがホント多いので第三者にチェックしてもらった方が絶対に効率的ですよ。

シャドウイングは最強の練習方法

発音の練習をするにあたりシャドウイングは最強です。

聴こえてきた音を(聴き終わるのを待たずに)すぐ真似して影のように追いかけて発音していく練習方法です。

シャドウイングは聴くと同時に真似して後追い発音していくので集中していないと続きを聞き逃してしまったりするのでものすごく難しいです。

難しいのですが、発音の練習にものすごく効果的です。

シャドウイングは頭の中で短時間でその話している内容の意味を理解する練習にもなるので中国語脳にする勉強にもものすごく役立ちます。

声調が上手になりたいのならお手本を聴きながらの音読練習は必須です。

特に発音に慣れていないうちはたっぷり時間をかけて発音練習するよう是非心掛けてくださいね(*^^*)

【まとめ】声調は音読練習で身につけよう!

中国語は発音が命です。

中国語を話せるようになりたいなら声調をマスターする事は必須です。声調が苦手な方、是非頑張って練習してみて下さいね!

声調をマスターする最大のコツは自分の中で声調のリズムをつかむ事です。

正しい発音を聴きながら何度も声に出して練習する事でだんだん声調のリズムを感覚で覚える事ができるようになってきます。

声調が苦手だと言う方、今まで音読練習をしっかりしてきましたか?

よっぽど中国語センスがある人ではない限り楽して簡単に声調を習得できるなんて事ないです。

声調の苦手を克服したいならそれなりの努力は必要です。

本気で声調をマスターしたいと思っている方、是非頑張って練習してみてくださいね(^^)/

\声調子を本気で声調子を身につけたいなら/

★☆新規生徒さん募集中☆★

【募集枠】 月曜日 9時~/10時30分〜/12時30分〜

木曜日 9時~/10時30分~

金曜日 10時30分〜/14時〜

※祭日はお休みです。

※先着順となりますのでタイミングによっては空きがない場合がございますのでご了承ください。

\無料お試しレッスンはLINEから/

初心者歓迎!中国語オンラインレッスン/低価格でしっかり個別サポート!

初心者歓迎!中国語オンラインレッスン/低価格でしっかり個別サポート!

【初心者向け】中国語オンライン個別レッスン

【初心者向け】中国語オンライン個別レッスン

最後まで読んでいただきありがとうございました♪

Let’s Enjoy中国語![]()

★ブログランキングに参加しています★

記事がお役に立てましたらポチよろしくお願いします![]()

コメントを残す